体育心理助力运动员突破极限,科学训练成就赛场辉煌

在竞技体育的赛场上,运动员的胜负往往不仅取决于体能和技术,更与心理素质息息相关,近年来,体育心理学逐渐成为职业运动训练的重要组成部分,帮助运动员在高压环境下保持专注、克服焦虑,甚至实现超常发挥,从奥运会冠军到职业联赛选手,越来越多的运动员开始借助心理训练提升表现,科学化的心理辅导正在改变现代体育的竞争格局。

体育心理学的崛起:从边缘到核心

过去,体育训练的重点主要集中在体能、技术和战术层面,心理因素常被视为“软实力”而被忽视,随着竞技水平的不断提高,运动员之间的技术差距逐渐缩小,心理素质的差异成为决定比赛结果的关键因素,在网球、高尔夫等个人项目中,选手需要在长时间比赛中保持高度专注;而在足球、篮球等团队运动中,心理抗压能力直接影响关键时刻的决策。

体育心理学的应用最早可追溯到20世纪中期,但直到近二十年才真正进入主流训练体系,许多职业俱乐部和国家队都配备了专职心理教练,通过认知行为疗法、正念训练、可视化技术等方法,帮助运动员调节情绪、增强自信。

心理训练的实际效果:案例解析

在2020年东京奥运会上,美国游泳名将凯勒布·德雷塞尔(Caeleb Dressel)在男子100米自由泳决赛前坦言,自己曾因巨大的心理压力而濒临崩溃,但在心理团队的帮助下,他开云官网学会了通过呼吸控制和积极暗示缓解焦虑,最终以破世界纪录的成绩夺冠,德雷塞尔的成功并非个例,许多顶尖运动员都公开表示,心理训练是他开云们突破瓶颈的重要工具。

另一个典型案例来自NBA,金州勇士队的斯蒂芬·库里(Stephen Curry)以出色的三分球技术闻名,但他在早期职业生涯中曾因投篮失准而陷入自我怀疑,通过心理教练的指导,库里学会了“快速遗忘”失误的技巧,将注意力集中在下一回合的进攻上,这种心理韧性让他在关键时刻屡屡命中关键球,成为联盟历史上最伟大的射手之一。

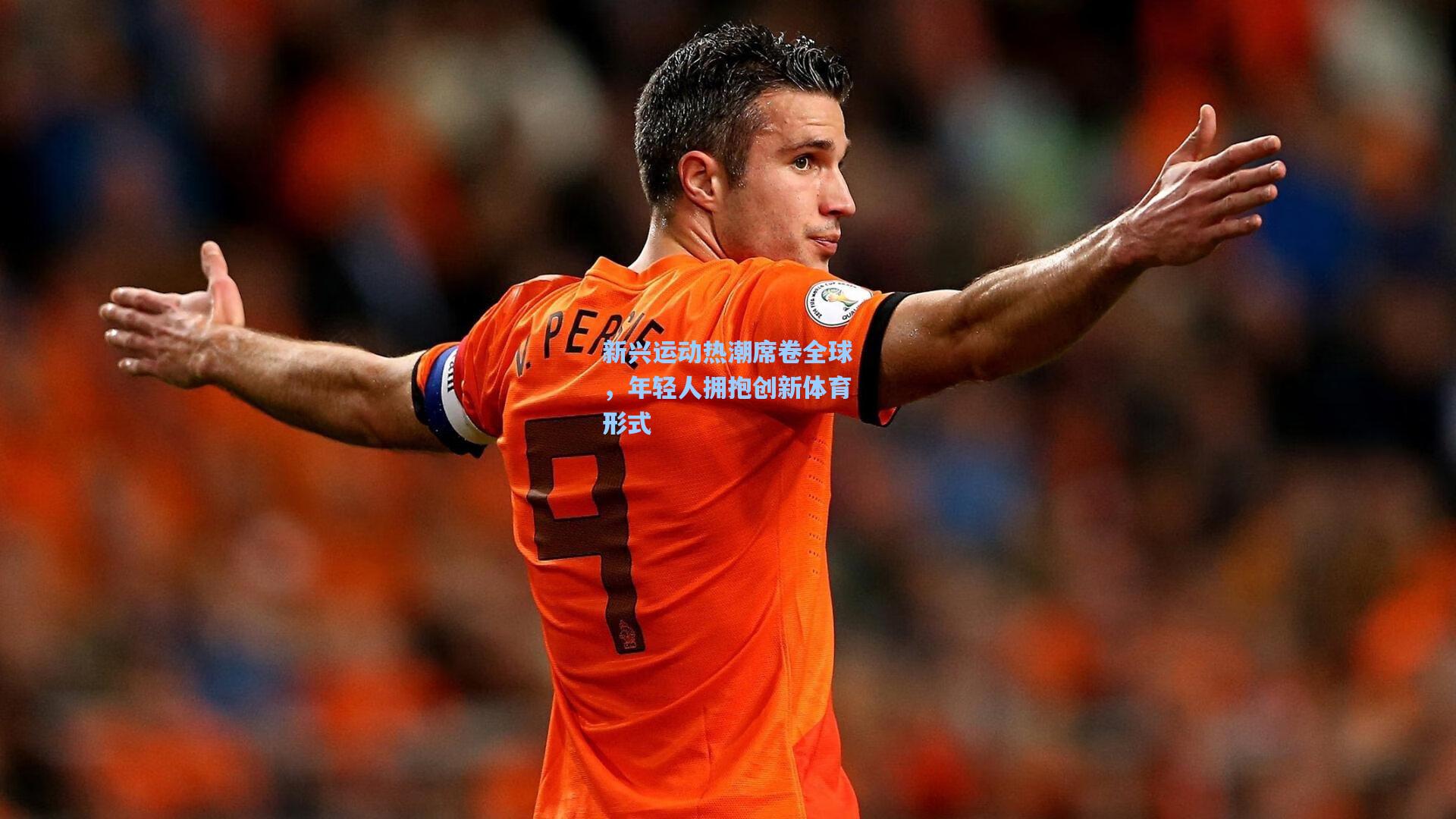

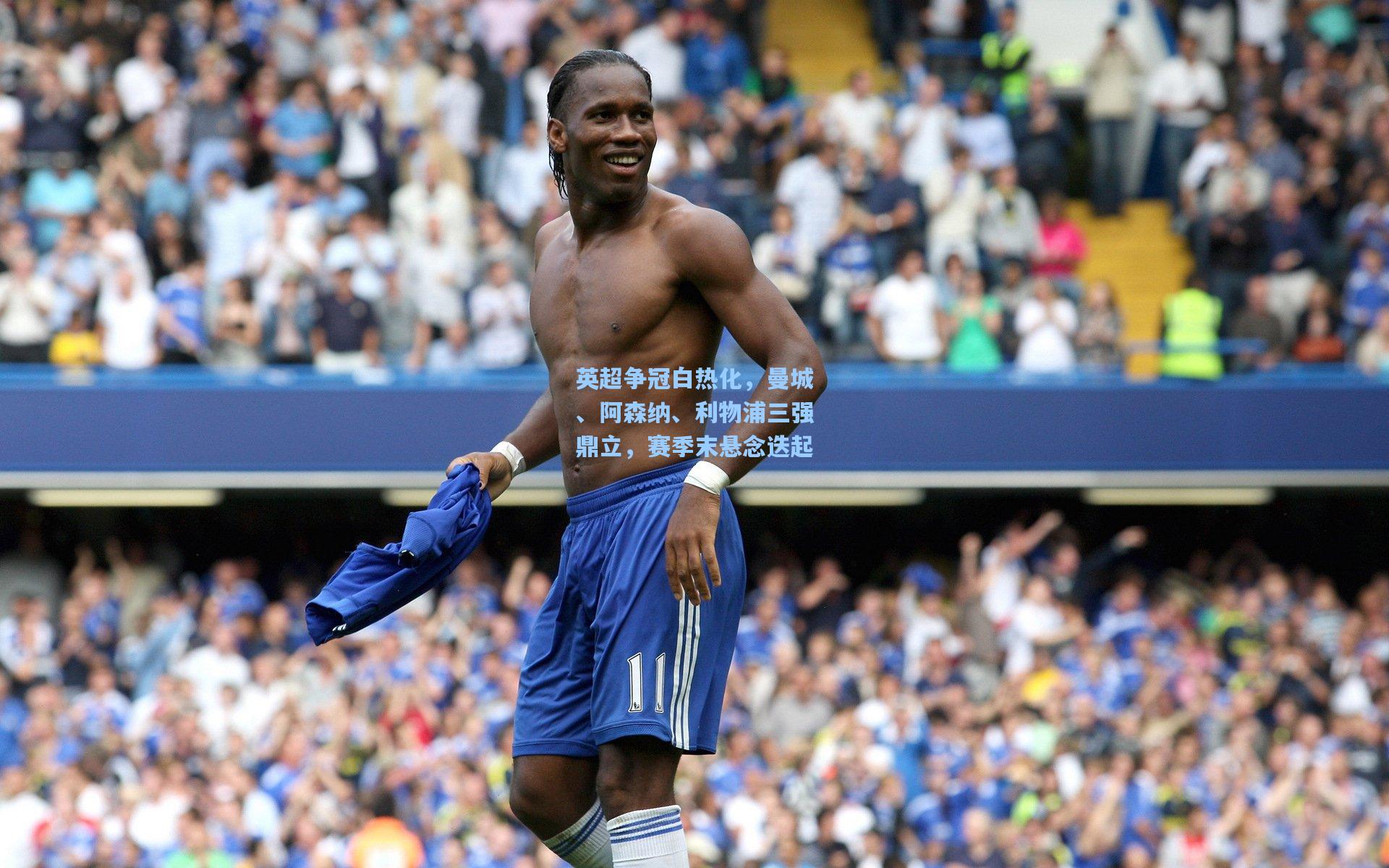

团队运动中的心理博弈

在足球领域,心理因素的作用尤为明显,2022年卡塔尔世界杯决赛中,阿根廷队与法国队鏖战至点球大战,阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯(Emiliano Martínez)在扑点球前多次用夸张的动作干扰对手,这种心理战术成功让法国球员心态失衡,最终帮助阿根廷捧起大力神杯,赛后,马丁内斯透露,球队在赛前专门进行了心理模拟训练,以应对可能的点球决战。

类似的心理博弈也出现在羽毛球、乒乓球等快速对抗项目中,中国乒乓球队长期以来将心理训练作为备战重点,总教练刘国梁曾表示:“技术可以练,但心理素质是打出来的。”球队通过模拟高压场景、强化抗干扰能力,确保选手在大赛中稳定发挥。

年轻运动员的心理健康问题

随着体育心理学的发展,运动员的心理健康问题也受到更多关注,高强度训练、舆论压力和成绩波动可能导致焦虑、抑郁等心理问题,日本网球选手大坂直美(Naomi Osaka)因长期遭受媒体追问而退出2021年法网,引发全球对运动员心理健康的讨论。

为应对这一问题,国际奥委会(IOC)和多个体育组织开始推行心理健康支持计划,要求教练团队关注运动员的情绪状态,并提供专业心理咨询,美国体操名将西蒙·拜尔斯(Simone Biles)在东京奥运会退赛后表示:“心理健康比奖牌更重要。”她的勇敢发声推动了体育界对心理健康的重视。

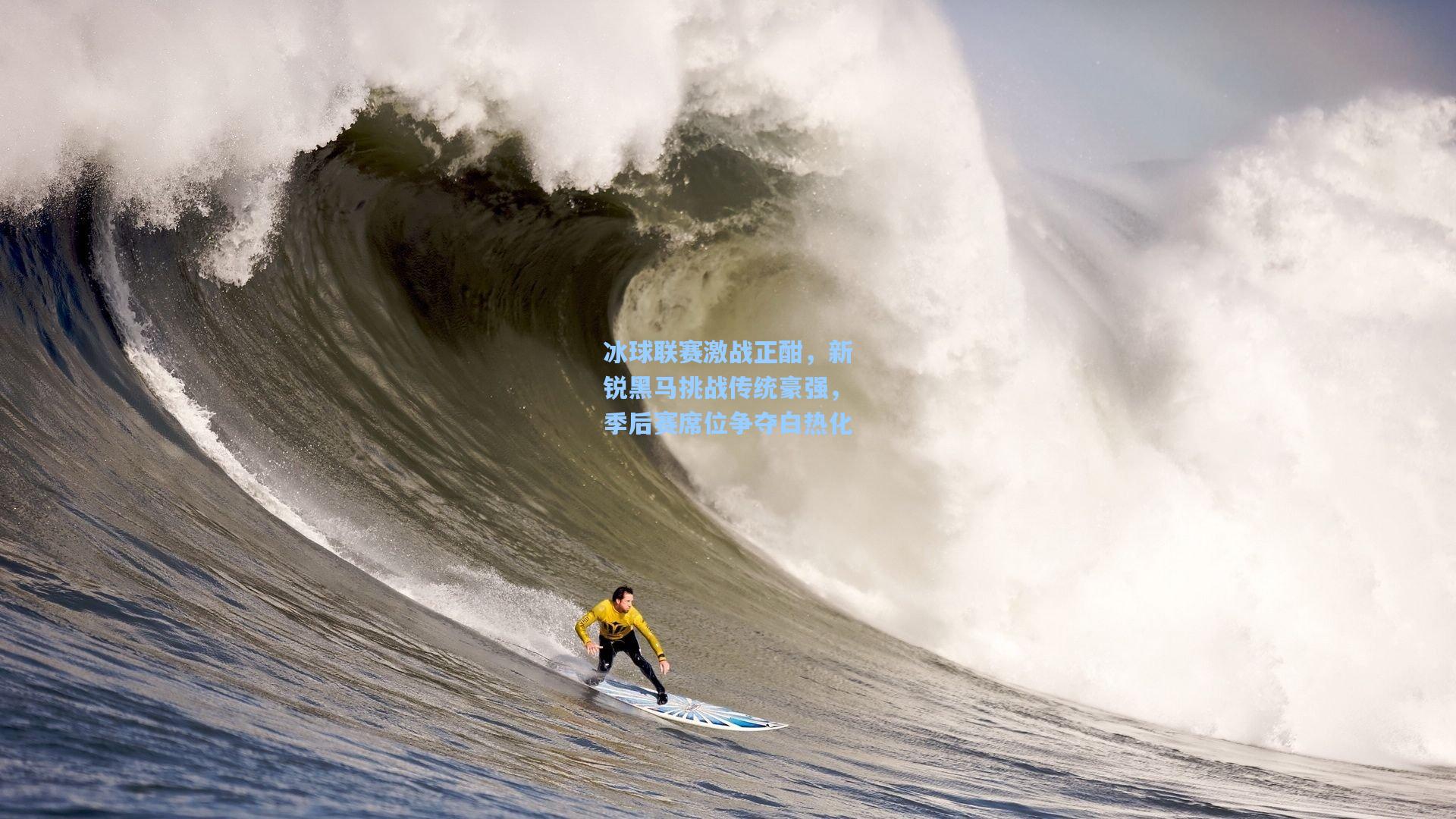

未来趋势:科技与心理的结合

随着科技进步,虚拟现实(VR)、生物反馈技术等工具被引入心理训练,足球运动员可以通过VR设备模拟点球场景,提前适应数万观众的呐喊声;而心率变异性(HRV)监测则帮助教练评估运动员的心理负荷,避免过度训练导致的 burnout(倦怠)。

人工智能(AI)也开始应用于心理分析,通过大数据建模,AI可以预测运动员在特定比赛环境下的心理反应,并为教练团队提供个性化调整建议,这种“数据驱动”的心理训练模式正在成为职业体育的新趋势。

体育心理学的发展证明,顶尖运动员的成就离不开“身心合一”的科学训练,从个体到团队,从技术到战术,心理素质已成为现代体育不可分割的一部分,随着研究和技术的深入,心理训练将进一步帮助运动员突破极限,创造更多赛场奇迹。