机器人竞赛掀起科技体育新风潮,全球战队角逐智能巅峰

在科技与体育的跨界融合中,机器人竞赛正以惊人的速度成为全球瞩目的焦点,一场规模空前的国际机器人竞赛在东京落下帷幕,来自32个国家和地区的顶尖战队齐聚一堂,通过编程、工程与策略的比拼,展现了开云人工智能与体育精神的完美结合,这场赛事不仅刷新了多项技术纪录,更引发了关于“未来体育”的广泛讨论。

科技赋能,机器人竞赛成新赛道

与传统体育项目不同,机器人竞赛的核心在于“人机协作”,参赛队伍需在限定时间内完成机器人的设计、编程和调试,并通过竞技任务考验其性能,本次比赛设置了障碍穿越、目标抓取和团队对抗三大项目,考验机器人的敏捷性、精确度和协同能力。

日本战队“Cyber Samurai”凭借其仿生机器人“Titan-X”的出色表现夺得冠军,该机器人通过深度学习算法,能在复杂环境中自主规划路径,并以0.1秒的反应速度完成高难度动作,队长佐藤健一表示:“这不仅是技术的胜利,更是团队协作的成果,我们像训练运动员一样优化每一个程序模块。”

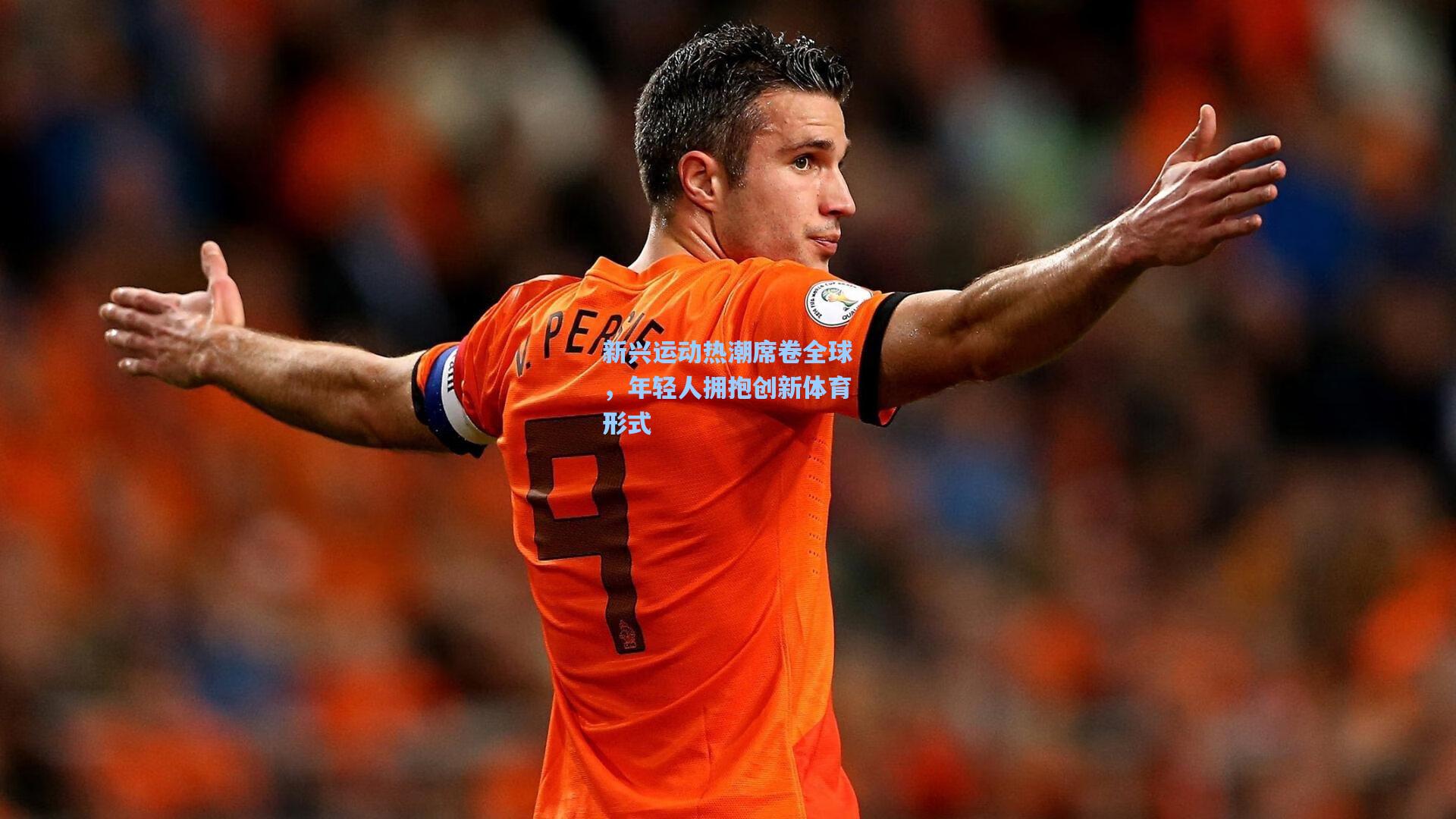

全球参与,青少年成主力军

值得注意的是,参赛选手中超过60%为18岁以下的青少年,美国加州高中生组成的“Neon Bots”战队以黑马姿态闯入决赛,他 kiayun 们的机器人采用开源硬件和3D打印技术,成本仅为职业战队的十分之一。“我们想证明,创新不依赖资金,而是源于热情。”队员艾玛·陈说道。

赛事组委会主席卡尔·施密特指出:“机器人竞赛正在培养下一代科技领袖,它融合了STEM教育(科学、技术、工程、数学)与竞技精神,为青少年提供了展示创造力的平台。”据统计,全球已有超过2000所学校将机器人竞赛纳入课外活动,中国、韩国和德国等国家更将其列为国家级赛事。

商业与科研的双重驱动

机器人竞赛的蓬勃发展也吸引了科技巨头的关注,本次赛事中,多家企业展示了最新研发的传感器和AI芯片,这些技术将直接应用于工业自动化与医疗机器人领域,赞助商代表丽莎·王表示:“竞赛是技术的试金石,选手们的创意往往能启发商业产品的迭代。”

科研机构通过竞赛收集了大量实战数据,麻省理工学院团队开发的“动态平衡算法”便在比赛中得到验证,该技术未来可能用于救灾机器人的研发。“竞技场景的不可预测性,恰恰是检验AI可靠性的最佳环境。”项目负责人戴维·科恩解释道。

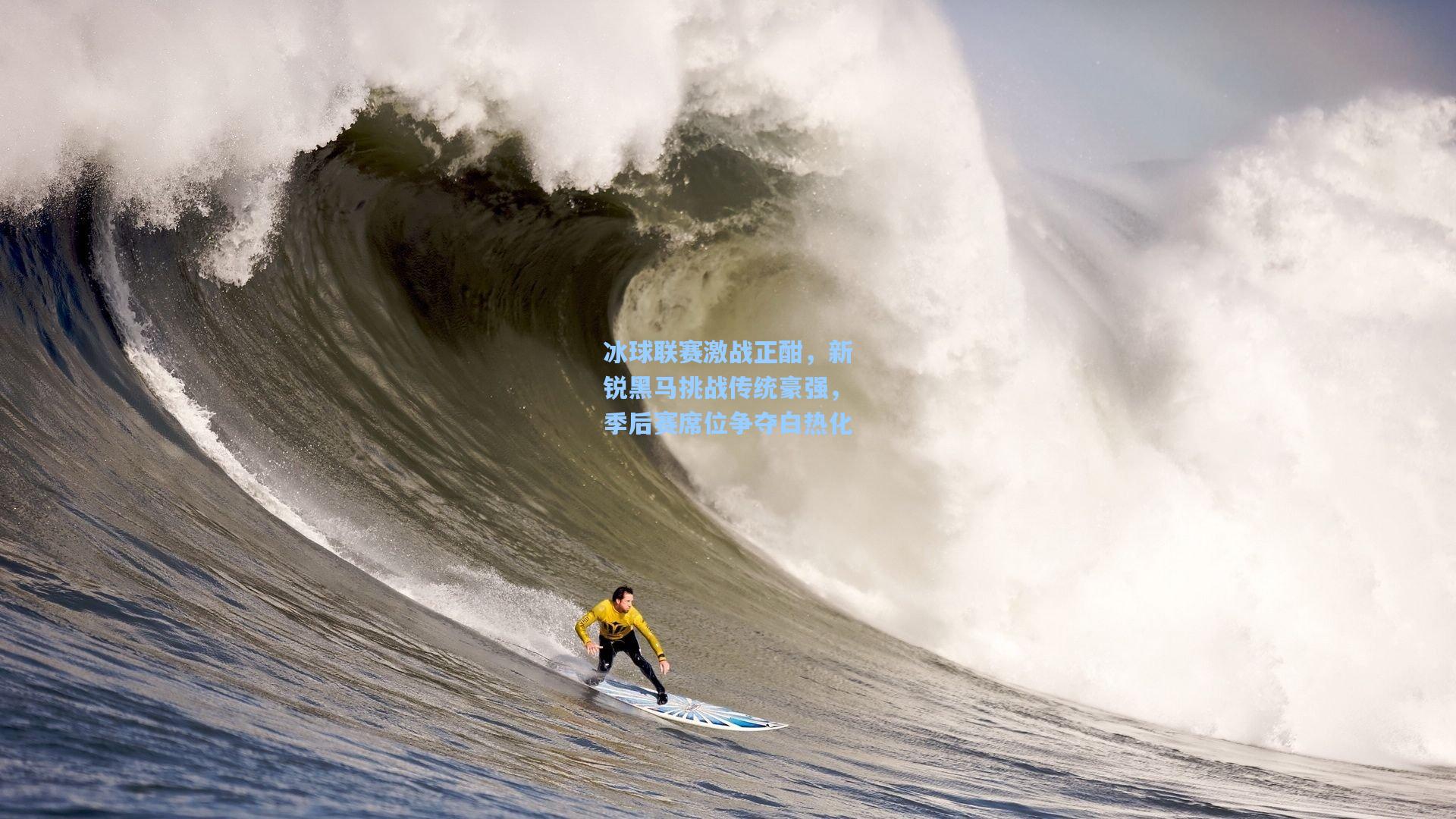

争议与未来:机器人算不算运动员?

随着机器人竞赛的普及,关于其“体育属性”的争论也日益激烈,国际奥委会曾探讨将其纳入表演项目,但反对者认为“缺乏人类体能表现”不符合体育本质,支持者则反驳:“象棋和电竞已被认可,机器人竞赛同样是智力的极限挑战。”

对此,赛事主办方宣布将成立专项委员会,制定更完善的规则和伦理标准。“我们的目标是让科技与体育相互成就,而非对立。”施密特强调,2025年,赛事计划增设“人机协作马拉松”,要求选手与机器人共同完成体力与脑力任务,进一步模糊技术与人类的界限。

从实验室到竞技场,机器人竞赛正重新定义体育的边界,它不仅是技术的狂欢,更承载着人类对未来的想象——在那里,创造力与团队精神将超越物理限制,开启全新的竞技时代,正如一位观众所言:“看到机器人在赛场上‘拼搏’,我仿佛触摸到了明天的脉搏。”